Mit ihrem 1962 erschienenen Buch „Silent Spring” (deutsch: „Der stumme Frühling”) demonstrierte Rachel Carson die verheerenden Risiken und Nebenwirkungen, die durch wirtschaftliches Handeln gepaart mit sträflicher Gedankenlosigkeit und Inkompetenz der Behörden verursacht werden. Damit sprach sie bereits vor über 60 Jahren alle wichtigen Themen an, die bis heute in der Umweltdebatte eine zentrale Rolle spielen. Der Titel des Buches bezieht sich auf das Verstummen der Vögel als Folge des Einsatzes von Chemikalien – ein Bild, das bis heute nichts von seiner erschütternden Kraft verloren hat.

Apocalypse Now: Die Sprache des Krieges

In diesem Buch sind Begriffe wie „Angriff”, „Sperrfeuer”, „Bekämpfung aus der Luft”, „Ausrottung”, „totaler chemischer Krieg”, „Vergiftung” und „Massensterben” allgegenwärtig – als ginge es um Krieg oder militärische Gräueltaten. Die Angriffsziele sind „Schädlinge” und „Unkraut” – und, was man damals noch nicht so klar gesehen hatte, die gesamte Umwelt. Diese bewusste Wortwahl ist kein Zufall: Carson wollte deutlich machen, dass hier tatsächlich ein Krieg gegen die Natur geführt wurde.

Historischer Kontext: Von Kriegswaffen zu Pestiziden

Während des Zweiten Weltkriegs und kurz davor entwickelte die chemische Industrie – vor allem in Deutschland und den USA – völlig neue Klassen toxischer Stoffe. Diese wurden nach dem Krieg in äußerst blauäugiger Weise zur Schädlingsbekämpfung in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Das massenhafte und oft unkontrollierte Ausbringen synthetisch hergestellter Pestizide wie DDT (Abkürzung für Dichlordiphenyltrichlorethan) vernichtete nicht nur Schadinsekten und Unkraut, sondern schädigte auch die gesamte Flora und Fauna sowie Gewässer, Böden und letztlich auch den Menschen.

Die Chemie der Zerstörung

Der Zweite Weltkrieg markierte einen Wendepunkt in der landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung. Zuvor wurden natürliche Elemente und Minerale wie Arsen, Blei, Kupfer, Zink oder Nikotinsulfat, das aus Tabak gewonnen wird, eingesetzt – also Stoffe, die in der Natur vorkommen. Vom Menschen synthetisch hergestellte, naturfremde chemische Substanzen gibt es hingegen erst seit wenigen Jahrzehnten.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden chemische Kampfstoffe von neu entstandenen Zweigen der chemischen Industrie entwickelt, deren Wirksamkeit zunächst an Insekten erprobt wurde. Diese synthetischen Insektizide konnten zwei großen Gruppen zugeordnet werden:

- Chlorierte Kohlenwasserstoffe: Der bekannteste Vertreter dieser Klasse ist Dichlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT. Es wurde bereits 1874 synthetisiert, seine insektizide Wirkung wurde jedoch erst 1939 entdeckt. Für diese Entdeckung wurde der Schweizer Paul Müller 1948 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Anschließend wurden rasch weitere ähnliche Stoffe entwickelt, darunter Dieldrin, Chlordan, Aldrin und Endrin.

- Organische Phosphate: In diese Kategorie fallen die Ester der Phosphorsäure. Ein deutscher Chemiker entdeckte Ende der 1930er-Jahre, dass sie im Krieg in Form von Nervenkampfstoffen auch als Waffe eingesetzt werden können, was ihre rasante industrielle Weiterentwicklung förderte. Nach dem Krieg kamen diese hochwirksamen Gifte ebenfalls als Insektizide zum Einsatz.

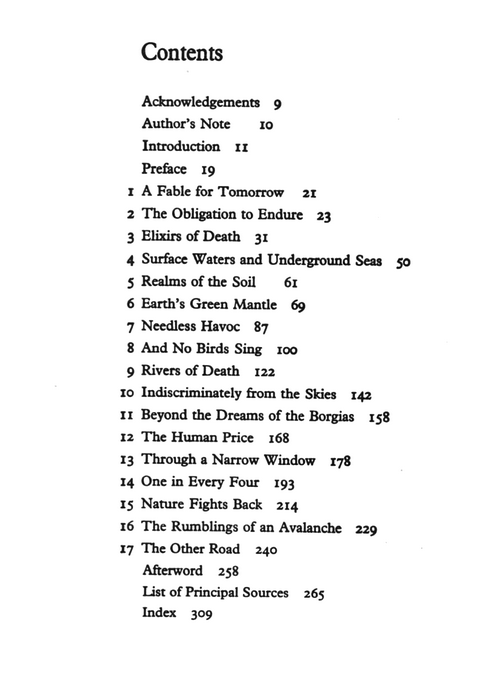

Eine Reise durch das Buch: Kapitel für Kapitel

Kapitel 1: Ein Zukunftsmärchen

Das Werk beginnt mit „A Fable for Tomorrow”, einem eindringlichen Szenario einer fiktiven Stadt, die einst eine artenreiche amerikanische Kleinstadt war. Doch plötzlich herrscht dort unheilvolle Stille, weil Vögel, Insekten und weitere Tiere durch den Einsatz von Pestiziden verschwunden oder gestorben sind – das zentrale Motiv des „stummen Frühlings”. Die Kernthese lautet: Die Umweltzerstörung durch Chemie kann jede Gemeinschaft treffen.

Carson stellt die provokante Frage: „Kann wirklich jemand glauben, dass es möglich ist, die Oberfläche der Erde einem solchen Sperrfeuer von Giften auszusetzen, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen?”

Kapitel 2: Die Pflicht zu dulden

In dem zweiten Kapitel mit dem Titel „The Obligation to Endure” wird die lange Entwicklung des ökologischen Gleichgewichts auf der Erde beschrieben und aufgezeigt, wie chemische Pestizide dieses Gleichgewicht abrupt stören. Eingriffe in natürliche Kreisläufe können unumkehrbare Schäden anrichten, weshalb der Mensch die Verantwortung für sein Handeln trägt. Carson fragt: „Wie konnte ein intelligentes Wesen nur versuchen, ein paar unerwünschte Arten von Geschöpfen mit einer Methode zu bekämpfen, die auch die gesamte Umwelt vergiftete und selbst die eigenen Artgenossen mit Krankheit und Tod bedrohte?”

Kapitel 3: Elixiere des Todes

In diesem Kapitel gibt Carson einen Überblick über die Entstehung und die Arten synthetischer Pestizide (zum Beispiel DDT) und erklärt ihre Funktionsweise. Die Kernthese dieses Kapitels besagt, dass die Gefährlichkeit dieser „Wundermittel” unterschätzt wurde, da sie oft weit über ihren eigentlichen Einsatzzweck hinauswirken.

„Der erfinderische Geist, mit dem der Chemiker neue Insektizide ersinnt, hat längst die biologischen Kenntnisse überflügelt, und man weiß oft nicht, in welcher Weise diese Gifte den lebenden Organismus angreifen.” (Rachel Carson)

Das Ungleichgewicht in der Natur

Über weite Teile der Erdgeschichte mussten sich Lebewesen an ihre Umweltbedingungen anpassen. Der Mensch ist die erste Spezies, die fähig ist, die Natur im großen Maßstab zu verändern und die eigenen Lebensbedingungen gezielt zu beeinflussen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts finden solche Eingriffe in industriellem Großmaßstab statt – mit teilweise katastrophalen Folgen für die Natur.

Kapitel 4: Oberflächengewässer und unterirdische Fluten

Im vierten Kapitel widmet sich Carson der Frage, wie Pestizide in Wasserläufe und Grundwasser gelangen. Sie zeigt auf, wie Chemikalien Wasserressourcen und somit Menschen und Tiere bedrohen. Das Buch ist wissenschaftlich fundiert, bleibt dabei aber stets verständlich, sachlich und anschaulich. Es enthält Fallbeispiele und wissenschaftliche Belege für Vergiftungen, Massensterben und Kettenreaktionen in Nahrungsketten.

Kapitel 5 und 6: Böden und die grüne Welt

In diesen Kapiteln geht es um die Auswirkungen von Chemikalien auf Böden und Bodenorganismen, um den Einfluss von Herbiziden auf die Pflanzenwelt und die damit verbundenen Folgen für die biologische Vielfalt. Böden sind die Grundlage des Lebens und durch schädliche Einträge langfristig gefährdet. Die Artenvielfalt wird durch den nicht-selektiven Einsatz von Chemie massiv dezimiert.

Die oft unbedachte und übermäßige Anwendung dieser vermeintlichen Wundermittel zerstört das empfindliche Gleichgewicht der Natur. Denn dabei werden nicht nur Schädlinge, sondern auch viele andere, oft nützliche oder ökologisch unersetzliche Lebewesen getötet. Überdies verbleiben Rückstände der Gifte unabsehbar lange im Boden.

Kapitel 7: Unnötige Verwüstungen

Dieses Kapitel schildert Beispiele für Fehlanwendungen und unbeabsichtigte Schäden durch Pestizide, die bei Nutz- und Wildtieren auftreten können. Bei der Anwendung von Insektiziden geht es nicht immer nur um den Schutz von Pflanzen und die Rettung von Ernten. Manchmal möchte man auch Stechmücken, die Krankheiten auf Mensch und Tier übertragen können, in einem Gebiet eindämmen oder ausrotten oder einfach lästige Schnaken beseitigen.

Bei einer solchen flächendeckenden Anwendung wird jedoch nicht bedacht, dass im Zuge der Mückenbekämpfung auch nützliche Insekten, wie beispielsweise Bienen, getötet werden. Außerdem kommen die natürlichen Fressfeinde der Schädlinge um und die Nahrungsgrundlage vieler insektenfressender Wirbeltiere wird zerstört.

Kapitel 8: Und keine Vögel singen

“Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Wohin waren die Vögel verschwunden? Viele Menschen fragten es sich, sie sprachen darüber und waren beunruhigt. Die Futterstellen im Garten hinter dem Haus blieben leer. (…) Es war ein Frühling ohne Stimmen.” (Rachel Carson in ihrem Buch “Der stumme Frühling”)

Es waren die Vögel, die Rachel Carson auf die Auswirkungen des DDT aufmerksam machten. Sie sind Indikatoren für großflächige ökologische Störungen. Carson schreibt: „Langfristig ist es vielleicht schlimmer, Obdach und Nahrung für die Tiere der Wildnis zu vernichten, als sie unmittelbar zu töten.“

Kapitel 9: Der Tod zieht in die Flüsse ein

Viele Fische ernähren sich von Insektenlarven. Fehlen diese Insekten, gehen natürlich auch die Fische zugrunde – und infolgedessen auch die Vögel, die sich von den Fischen ernähren. Selbst wenn die mit DDT belasteten Organismen überleben, sind die Folgen fatal, da DDT und verwandte Substanzen auf diese Weise die Nahrungskette hinaufwandern.

Das großflächige Versprühen von Insektengiften verseucht nicht nur die Gewässer, sondern auch das Erdreich, dessen ökologisches Gleichgewicht äußerst empfindlich ist. Teilweise sind die Pestizide nicht einmal mehr im Boden oder Wasser nachzuweisen, da sie vollständig von den dort beheimateten Lebewesen aufgenommen wurden.

Kapitel 10: Gifte regnen vom Himmel

In der amerikanischen Landwirtschaft war eine kontrollierte und beschränkte Anwendung von Mitteln wie DDT nie gewährleistet. Großflächige Monokulturen begünstigen Ernteverluste durch Schädlinge. Farmer und lokale Behörden setzten Insektizide ein, ohne die weiteren Konsequenzen zu bedenken.

Die massenhafte Verfügbarkeit von Flugzeugen nach dem Zweiten Weltkrieg trug zum bedenkenlosen Einsatz dieser Insektizide bei. So kam es zum großflächigen Versprühen aus der Luft, auch über nicht befallenen Gebieten, Wohngebieten oder Wasserflächen. Die Gifte gelangten so auch ins Grundwasser.

Kapitel 11–13: Die Bedrohung für den Menschen

Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie DDT werden vom Menschen nicht nur durch Schlucken oder über die Haut, sondern auch über die Nahrungskette aufgenommen. Tiere nehmen DDT über ihr Futter auf und reichern es in ihrem Fettgewebe an. Wir wiederum ernähren uns von diesen Tieren und nehmen so das DDT über Eier, Fleisch und Milch auf. Entsprechende Krankheiten brechen manchmal erst viele Jahre später aus, sodass der Zusammenhang nicht ohne Weiteres nachvollziehbar ist.

Eine weitere mögliche Folge von DDT ist eine gefährliche Störung des Stoffwechsels im menschlichen Körper, wenn das Gift auf zellulärer Ebene die Energiegewinnung unterbricht. Zudem können viele Gifte Krebs auslösen, die Bildung von Keimzellen beeinträchtigen oder das Erbgut verändern.

Kapitel 14: Die Natur wehrt sich

Eine der wesentlichen Folgen der Verwendung von Insektiziden ist, dass die Schädlinge zunehmend resistent gegen die Gifte werden. Diese vermehren sich dann massenhaft, selbst wenn sie mit den schärfsten Giften besprüht werden. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass die resistenten Arten durch das Gift von ihren nichtresistenten Fressfeinden befreit werden.

So führte beispielsweise in Wäldern im Westen der USA, wo man den schädlichen Fichtentriebwickler loswerden wollte, ein massives Besprühen mit DDT dazu, dass zwar nicht die unempfindlichen Schädlinge, aber deren empfindliche Feinde ausgerottet wurden. In der Folge verbreiteten sich die Spinnmilben explosionsartig und richteten riesige Schäden in den Wäldern an.

Kapitel 15–17: Alternative Wege

Die Resistenz der Schädlinge ist besonders problematisch, wenn es sich um Überträger gefährlicher Krankheiten wie Malaria oder die Pest handelt. Auch Flecktyphus und Gelbfieber werden durch Insekten übertragen. Eine Lösung besteht darin, natürliche Fressfeinde der Schädlinge in das betroffene Gebiet einzubringen.

Biologische Bekämpfungsmethoden sind ungefährlicher und nachhaltiger. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt unterstützte die chemische Industrie jedoch keine entsprechenden Forschungen, da sie ihre Produkte lieber verkaufen wollte. Die Industrie gab Forschungsgelder an Universitäten und Einrichtungen, die neue chemische Mittel und Anwendungen entwickelten. Auch renommierte Wissenschaftler waren davon abhängig.

Die wissenschaftliche Fundierung

Carson stützt ihre Argumente in fast jedem Kapitel durch konkrete wissenschaftliche Namen, Berichte oder Universitätsprojekte. Dazu zählen auch viele fallbezogene Naturbeobachtungen, toxikologische Analysen, Studien renommierter Hochschulen und offizielle Statistiken. Damit wollte sie als Zoologin und Biologin ihrer Kritik eine möglichst breite wissenschaftliche Basis verschaffen und so auch Widerstände aus Wirtschaft und Politik begegnen.

Die Reaktionen: Ein gesellschaftlicher Wendepunkt

Sowohl die Buchveröffentlichung als auch die Vorabserie im „New Yorker” sorgten für große öffentliche Resonanz. Die Reaktionen auf „Silent Spring” in den USA waren heftig, vielschichtig und prägten die gesellschaftliche Debatte über Umweltfragen bis heute.

Die Autorin und ihr Buch wurden von der chemischen Industrie massiv angegriffen und verunglimpft. Viele Leserinnen und Leser reagierten hingegen mit Begeisterung und fühlten sich erstmals umfassend über die Gefahren des Pestizideinsatzes informiert. Carson erhielt hunderttausende Unterstützungsbriefe, aber eben auch vereinzelt Hassbotschaften und den Vorwurf, sie sei kommunistisch oder technikfeindlich. Dank Carson wurden Naturschutzgruppen ermutigt, Umweltfragen öffentlicher und politischer zu vertreten.

Die politische Wirkung

Noch vor Erscheinen des Buches griff Präsident John F. Kennedy das Thema in einer Pressekonferenz auf. Er beauftragte das Life Sciences Panel seines Wissenschaftsrats mit einer Überprüfung der im Buch erhobenen Vorwürfe und nannte dabei explizit die Recherchen von Rachel Carson als Anlass. Die Untersuchung bestätigte kurz darauf einen Großteil von Carsons Kritik und empfahl, den Einsatz langlebiger Pestizide wie DDT einzuschränken. Das stärkte die Glaubwürdigkeit des Buches enorm.

Das Thema wurde nun zum Massenphänomen: In Fernsehdebatten, etwa in einer prominenten CBS-Dokumentation, konnte Carson mit ruhigen, wissenschaftlichen Argumenten überzeugen, während Vertreter der Industrie häufig aggressiv wirkten – das Publikum schlug sich auf Carsons Seite. Die Diskussion führte dazu, dass Umweltfragen zu einem festen Bestandteil der US-Politik wurden und neue Gesetze sowie die Gründung der Umweltschutzbehörde (EPA) nach sich zogen.

Insgesamt stellte „Silent Spring” einen Wendepunkt dar. Es katapultierte Umweltexperten, Aktivisten und Bürgerinitiativen in das Zentrum öffentlicher und politischer Debatten und legte den Grundstein für die moderne Umweltgesetzgebung. 1972 wurde der Einsatz von DDT verboten.

Die Frau hinter dem Buch

Rachel Carson wurde am 27. Mai 1907 in Springdale, Pennsylvania, geboren. Mithilfe eines Stipendiums konnte sie aufs College gehen. Zunächst neigte sie zur Literatur, wechselte dann aber zur Biologie und schloss ihr Studium 1929 mit Auszeichnung ab. Sie spezialisierte sich auf Zoologie und Meeresbiologie und begann ein Graduiertenstudium an der renommierten Johns-Hopkins-Universität in Baltimore.

1936 trat sie eine Vollzeitstelle bei der US-Fischereibehörde an. Gleichzeitig begann sie, eigene Texte zu schreiben. Ihr zweites Buchprojekt, „Geheimnisse des Meeres” (The Sea Around Us, 1951), war ein großer kommerzieller Erfolg und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Carson war nun finanziell unabhängig und konnte sich neuen Projekten widmen.

1962 erschien ihr berühmtestes Werk „Der stumme Frühling”. Zu diesem Zeitpunkt war Carson bereits an Krebs erkrankt. Immerhin erlebte sie noch den großen Erfolg ihres Buches. Sie starb am 14. April 1964 an einem Herzinfarkt. Der Autorin wurden postum höchste Ehrungen zuteil, unter anderem die „Presidential Medal of Freedom”.

Die bleibende Bedeutung

„Der stumme Frühling“ machte einem breiten Publikum erstmals die katastrophalen ökologischen Folgen massiver Eingriffe in die Natur bewusst. Das sorgfältig recherchierte Werk überzeugte durch eine Fülle anschaulicher Fallbeispiele und allgemeinverständlicher Erklärungen. Systematisch verdeutlicht Carson den Weg von der Problembeschreibung über wissenschaftliche Erklärungen bis hin zu Vorschlägen für Alternativen.

Die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen gebietet uns, die Folgen unseres Handelns ungeschönt zu betrachten und uns zu fragen, ob wir wirklich so weitermachen wollen. Diese Frage ist heute, mehr als 60 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches, aktueller denn je.

Was ist die zentrale These von Rachel Carsons “Der stumme Frühling”?

Die zentrale These von „Der stumme Frühling” (1962) ist, dass synthetische Pestizide wie DDT nicht nur Schädlinge bekämpfen, sondern das gesamte ökologische Gleichgewicht zerstören. Carson zeigt, dass chemische Substanzen sich in Böden, Gewässern und der Nahrungskette anreichern und langfristig irreversible Schäden an Umwelt, Tierwelt und menschlicher Gesundheit verursachen. Sie warnt eindringlich: „Kann irgendjemand wirklich glauben, es wäre möglich, die Oberfläche der Erde einem solchen Sperrfeuer von Giften auszusetzen, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen?”

Welche konkreten Umweltschäden durch DDT beschreibt “Silent Spring”?

Der stumme Frühling” dokumentiert dramatische Umweltschäden durch DDT-Einsatz. Das titelgebende „Verstummen” bezieht sich auf das Massensterben von Vögeln, deren Fortpflanzung durch Pestizide gestört wurde. Carson beschreibt verseuchte Gewässer mit massivem Fischsterben, vergiftete Böden, in denen Mikroorganismen und Regenwürmer absterben, und den Zusammenbruch ganzer Ökosysteme. Besonders verheerend waren flächendeckende Sprühaktionen aus Flugzeugen, die auch Wohngebiete, Wasserflächen und nicht betroffene Naturräume kontaminierten. Die Gifte gelangten ins Grundwasser und verbleiben jahrzehntelang im Boden. Carson zeigte, dass „nützliche” Insekten wie Bienen ebenso getötet wurden wie natürliche Fressfeinde der Schädlinge.

Wie funktioniert die Anreicherung von Pestiziden in der Nahrungskette laut Rachel Carson?

Rachel Carson erklärte als eine der ersten das Konzept der biologischen Akkumulation in Nahrungsketten. Pestizide wie DDT werden nicht abgebaut, sondern reichern sich in Fettgewebe an. Insekten nehmen die Chemikalien auf, werden von Fischen gefressen, die wiederum Vögeln als Nahrung dienen. Mit jeder Stufe der Nahrungskette steigt die Konzentration der Giftstoffe – ein Prozess, der als Biomagnifikation bezeichnet wird. Am Ende der Kette steht auch der Mensch, der verseuchte Eier, Fleisch und Milch konsumiert. Carson warnte, dass diese Rückstände Krebs auslösen, das Erbgut verändern und den Stoffwechsel stören können.

Welche Alternativen zu chemischen Pestiziden schlägt Rachel Carson vor?

In den letzten Kapiteln von „Silent Spring” plädiert Carson für biologische Schädlingsbekämpfung als nachhaltige Alternative zu Chemikalien. Sie empfiehlt den gezielten Einsatz natürlicher Fressfeinde von Schädlingen, Präventionsmaßnahmen und ökologisches Gleichgewicht statt „totaler Ausrottung”. Carson kritisiert, dass die chemische Industrie im Nachkriegsjahrzehnt keine Forschung zu Alternativen unterstützte, sondern nur ihre eigenen Produkte vermarktete. Sie fordert unabhängige wissenschaftliche Forschung, strengere Kontrollen und verantwortungsbewusstes Handeln der Behörden. Ihr Appell: Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein sind die besten Strategien zum Schutz der Umwelt für kommende Generationen.

Warum gilt “Der stumme Frühling” als Begründung der modernen Umweltbewegung?

„Der stumme Frühling” gilt als Initialzündung der globalen Umweltbewegung, weil es erstmals einem Massenpublikum die ökologischen Folgen industrieller Eingriffe bewusst machte. Das Buch löste 1962 eine heftige gesellschaftliche Debatte aus und führte direkt zu politischen Veränderungen. Präsident Kennedy beauftragte eine wissenschaftliche Überprüfung, die Carsons Thesen bestätigte. 1972 wurde DDT in den USA verboten, 1970 die Umweltschutzbehörde EPA gegründet. Carson politisierte zuvor passive Naturschutzverbände und inspirierte Bürgerinitiativen weltweit. Ihr wissenschaftlich fundierter, aber verständlicher Stil machte komplexe ökologische Zusammenhänge einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Das Buch verband erstmals Umweltschutz mit Gesundheitsfragen und etablierte das Konzept der ökologischen Verantwortung.