In einer VUCA- oder BAMI-Welt, die sich rasant verändert, sind „Future Skills“ – also Fähigkeiten, die uns auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten – wertvoller denn je. Zwei dieser Superkräfte stechen besonders hervor: System Thinking, das uns hilft, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, und Design Thinking, das uns befähigt, nutzerzentrierte Lösungen zu entwickeln.

System Thinking und Design Thinking bilden ein ideales Team, weil sie unterschiedliche, aber sich perfekt ergänzende Perspektiven auf komplexe Probleme bieten. System Thinking betrachtet das große Ganze: Es analysiert Wechselwirkungen, Strukturen und Dynamiken eines Systems – etwa, wie Prozesse, Menschen und Technologien zusammenhängen – und identifiziert Hebelpunkte für Veränderungen. Design Thinking hingegen zoomt hinein und fokussiert auf den Menschen: Es entwickelt nutzerzentrierte, kreative Lösungen für genau diese Hebelpunkte durch Empathie, Ideation und Prototyping. Während System Thinking die Landkarte eines Problems liefert, bietet Design Thinking den Kompass, um konkrete, praxisnahe Lösungen zu navigieren. Zusammen ermöglichen sie eine ganzheitliche Problembetrachtung und zugleich umsetzbare Innovationen – eine unschlagbare Kombination für die Herausforderungen der Zukunft. Besonders die deutsche Variante des Design Thinking, wie sie am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam perfektioniert wurde, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Kreativität und Struktur Hand in Hand gehen können.

Was ist Design Thinking – und warum Potsdam?

Design Thinking hat keine einzelne Erfinderin, sondern ist über Jahrzehnte gewachsen – von der Kreativitätsforschung bis hin zu den Designprozessen moderner Innovatoren. Bekannt wurde es durch David Kelley, Gründer der Agentur IDEO und Professor an der Stanford University. Doch in Deutschland nahm es durch Hasso Plattner, Mitbegründer von SAP, eine eigene Form an. Seit 2007 gibt es am HPI in Potsdam die HPI School of Design Thinking, die mit Workshops, digitalen Formaten und einer klaren Methodik weltweit Maßstäbe setzt.

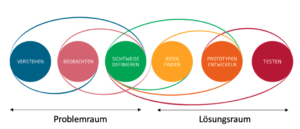

Was macht die deutsche Variante so einzigartig? Sie kombiniert Präzision mit Freiheit – ein bisschen wie ein Ingenieur, der auch mal improvisiert. Der Prozess umfasst sechs iterative Schritte: Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Ideen finden, Prototypen entwickeln und Testen. Diese teilen sich in Problemraum (die ersten drei) und Lösungsraum (die letzten drei).

Co-Creation und Design Thinking sind wie Geschwister, sie teilen die gleiche DNA

Design Thinking, besonders in der deutschen Variante des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), betont „radikale Zusammenarbeit“ in interdisziplinären Teams und die Einbindung von Nutzern in den gesamten Prozess – genau hier ist auch der Kern von Co-Creation. Co-Creation, oder auf Deutsch „Ko-Kreation“, ist eine Methode, bei der verschiedene Stakeholder – wie Nutzer, Designer, Entwickler oder andere Beteiligte – gemeinsam an der Entwicklung von Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen arbeiten. Das steht im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen Experten allein entscheiden.

Diesen Vorteil nutzt auch Design Thinking. Es geht darum, unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Ideen einzubringen, um etwas zu schaffen, das wirklich den Bedürfnissen aller gerecht wird. Ein Beispiel: Eine Stadt plant einen neuen Park. Statt dass Stadtplaner allein entscheiden, laden sie Anwohner, Kinder, Senioren und lokale Unternehmen ein, gemeinsam Ideen zu sammeln – etwa für Spielplätze, Ruhezonen oder Cafés. Das Ergebnis ist ein Park, der nicht nur funktional, sondern auch von der Gemeinschaft getragen ist. Co-Creation und Design Thinking sind wie Geschwister: Sie teilen die gleiche DNA, nämlich die Fokussierung auf den Menschen (Nutzerzentrierung) und die Kraft der Zusammenarbeit (Kollaborative Ideenfindung).

Design Thinking: ein Abenteuer mit Struktur

Was bedeutet „iterativ“ im Design Thinking? „Iterativ“ kommt vom lateinischen „iterare“ (wiederholen) und bedeutet, dass der Prozess in Schleifen abläuft. Der iterative Prozess ist ein zentrales Element des Design Thinking. Im Gegensatz zu traditionellen, starren Prozessen, bei denen man Schritt für Schritt zum Ziel marschiert, erlaubt Iteration flexibel zwischen den Phasen hin- und herzuspringen, um Ideen zu verfeinern und Fehler frühzeitig zu korrigieren. Besonders in der deutschen Methode des Design Thinking an der HPI D-School wird dieser Ansatz betont, da er sicherstellt, dass Lösungen wirklich den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Der iterative Prozess hat drei Hauptmerkmale, die in allen sechs Phasen des Design Thinking wichtig sind: Zum einen die Flexibilität zwischen den Phasen hin und her zu springen; Lernen durch Feedback: Jede Iteration bringt neue Einsichten; und eine offene Fehlerkultur. Fehler sind willkommen, denn sie sind Lernchancen.

1. Der Problemraum: Wo alles beginnt

- Alles startet mit „Verstehen“. Hier geht es darum, das Problem wirklich zu begreifen. Am HPI beginnt man beispielsweise mit einer „How-might-we-Question“, die das Problem aus Nutzerperspektive formuliert. Beispiel: „Wie könnten wir Pendlerinnen helfen, ihre morgendliche Bahnfahrt entspannter zu gestalten?“ Ein interdisziplinäres Team – Vielfalt ist hier essenziell – arbeitet zusammen, um die Herausforderung zu durchdringen. Methoden wie die semantische Analyse helfen, das Problem sprachlich zu zerlegen und zu beleuchten.

- Dann folgt „Beobachten“. Das Team geht ins Feld: Am Bahnhof sieht man eine Frau, die Kaffee und Laptop jongliert, oder einen Mann, der über Verspätungen schimpft. Methoden wie Interviews, Empathy Maps oder die „Fly on the Wall“-Methode kommen zum Einsatz. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Projekt „Tele-Board MED“ beobachtete ein Team Ärzte und Psychologen wochenlang und entdeckte, dass handschriftliche Notizen schnell sind, aber später abgetippt werden müssen – ein echter Zeitfresser.

- Abschließend wird die „Sichtweise definiert“. Das ist die spielerischste Phase im Problemraus und hier auch die letzte bevor es in den Lösungsraum geht. Hier verdichten sich die Eindrücke zu Mustern. Ein „Point-of-View“ (POV) könnte lauten: „Dr. Bernstein, ein gestresster Psychiater, braucht eine effizientere Dokumentation, weil er mehr Zeit mit Patienten verbringen will.“ Diese klare Formulierung ist das Sprungbrett in den Lösungsraum. Der Problemraum ist wie ein Puzzle: Man sammelt Teile, betrachtet sie aus verschiedenen Winkeln und findet das Bild, das alles verbindet.

Der Lösungsraum: Von der Idee zur Realität

- Jetzt wird’s spannend: „Ideen finden“ markiert den Einstieg in den Lösungsraum. Ziel ist es, möglichst viele Ideen zu generieren – Quantität zählt! Brainstorming-Regeln: Keine Kritik, wilde Ideen sind willkommen, und man baut auf Vorschlägen anderer auf. Für Dr. Bernstein könnten Ideen sein: ein digitales Notizboard, Spracherkennung oder ein mitschreibender Roboter. Methoden wie „Crazy 8’s“ (acht Ideen in acht Minuten) oder SCAMPER (Substituieren, Kombinieren usw.) bringen Schwung rein. Die besten Ideen werden ausgewählt – etwa mit Dot-Voting (die meisten Punkte gewinnen) oder der Impact-vs.-Effort-Matrix.

- Dann folgt „Prototypen entwickeln“. Ein Prototyp ist kein fertiges Produkt, sondern ein Testobjekt. Im Tele-Board-Projekt startete man mit Papier, später kam eine HTML5-Anwendung. Oder stell dir eine App vor, die Pendlerinnen bei Verspätungen beruhigende Musik vorschlägt – eine Skizze reicht, um sie zu testen.

- „Testen“ schließt den Kreis. Nutzerfeedback ist entscheidend. Beim Tele-Board MED wurde monatelang im Klinikalltag getestet, bis das digitale Whiteboard auch Patienten einbezog – ein Volltreffer. Iteration ist hier alles: Fehler sind willkommen, denn sie führen zu Verbesserungen.

Design Thinking, eine Zukunftskompetenz für jeden von uns

Design Thinking ist für alle – nicht nur für Designer. Es ist eine Haltung, die uns zu „Machern“ macht. In einer komplexen Welt brauchen wir Werkzeuge, um Probleme zu lösen, nicht nur zu analysieren. Es lehrt Neugier, Empathie und Experimentierfreude. Ob in Medizin, Bildung oder Alltag – es gibt uns die Macht, die Welt zu gestalten. Sie vereint Struktur und Kreativität, Systemdenken und Menschlichkeit. Sie zeigt, dass Innovation kein Zufall ist, sondern ein erlernbarer Prozess. Mit System Thinking als Partner wird sie zur Superkraft für unsere Zukunft.

Titelfoto: freepik.com