Es gibt Momente in der Geschichte der Menschheit, in denen sich das Zeitgefühl verändert. Nicht weil mehr geschieht, sondern weil das, was geschieht, unumkehrbar ist. Das Wissen um ökologische Kipppunkte gehört zu diesen Momenten. Es lässt uns in eine Zukunft blicken, deren Gestaltbarkeit nicht mehr selbstverständlich ist. Statt Fortschritt scheint Verlust das neue Leitmotiv zu sein – Verlust an Stabilität, an Planbarkeit, an ökologischer Resilienz. Und damit wächst die Frage: Wie fühlt es sich an, in einem Zeitalter zu leben, in dem Hoffnung radikal neu gedacht werden muss?

In diesem Essay beschäftige ich mich mit der Frage, was Leben im Zeitalter der ökologischen Kipppunkte bedeutet. Ich betrachte die realen ökologischen Bedrohungen – etwa im Amazonasgebiet, in der Arktis oder in der Tiefsee des Atlantiks – und reflektiere die psychologische Spannung zwischen Wissen und Ohnmacht, zwischen Verzweiflung und Handeln. Ziel ist kein Appell, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme: Wo stehen wir? Was ist noch gestaltbar? Und wie können wir denken, ohne zu resignieren?

Kipppunkte sind wie eine Zeitmaschine in die Zukunft

Vereinfacht ausgedrückt sind Kipp-Punkte kritische Schwellen im globalen Klimasystem, die, einmal erreicht, zu starken Veränderungen führen. Sie sind nicht mehr umkehrbar und lösen gleichzeitig weitere klimatische Kettenreaktionen aus. Selbst wenn die Menschen plötzlich klimaneutral lebten, wäre der Wandel aufgrund der Trägheit des Systems nicht direkt aufzuhalten. Deshalb sind vorbeugende Maßnahmen so wichtig.

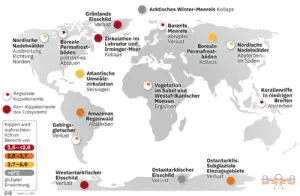

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) spricht von Kippelementen, die in der folgenden Grafik dargestellt sind. Nicht alle sind Kern-Kippelemente, manche haben “nur” regionale Auswirkungen.

Jedes Kippelement eines Klimasubsystems kann nach Erreichen seines Kipppunktes Auslöser einer Reihe weiterer großräumiger Ereignisse sein – ähnlich wie bei Dominosteinen. Es entstehen Kettenreaktionen weiterer Kipppunktüberschreitungen, sogenannte dynamische Kippkaskaden. Sie sind bei einer globalen Erwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius möglich, aber eher unwahrscheinlich. Die Dramatik liegt darin, dass Kippkaskaden Kippelemente umfassen, deren Kipppunkt unmittelbar bevorsteht oder möglicherweise schon erreicht ist. Dieses Risiko steigt ab einer Erwärmung von 2 Grad Celsius.

“Die Erde hat Fieber – und das Fieber steigt.” – Albert ‘Al’ Gore (Amerikanischer Politiker und Unternehmer)

Die vier wichtige Klima-Kipppunkte laut dem Weltklimarat IPCC

Im Jahr 2023 hat die Welt erstmals die 1,5-Grad-Grenze der globalen Erwärmung überschritten. 2024 sah es nicht besser aus, neue Rekorde bei Emissionen, Treibhausgaskonzentrationen und Temperaturen. Es gab extreme Hitzewellen, Stürme, Waldbrände und schwere Überschwemmungen durch Starkregen. Der EU-Klimadienst Copernicus zieht Bilanz: Die Rekorde beim Klimawandel häufen sich weiter. Was bedeutet das für uns?

Klimakipppunkt 1: Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes und der Antarktis

Die Arktis und die Antarktis verlieren große Flächen an Eis. In der Antarktis ist der Verlust der Eisschilde inzwischen so stark, dass der Kampf laut einigen Wissenschaftler:innen schon verloren scheint. Ein Teil der Schmelze in der Westantarktis könnte unumkehrbar sein.

Laut einer Studie haben die Eisschilde Grönlands und der Antarktis zwischen 1992 und 2020 7,56 Billionen Tonnen Eis verloren. Das entspricht einem jährlichen Verlust von 372 Milliarden Tonnen Eis. Der Eisverlust ist für gut ein Viertel des Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Ein steigender Meeresspiegel bedroht Entwicklungsländer mit Meeresküsten wie Bangladesch. (Quelle: PIK, 2024)

“Der Treibhauseffekt gefährdet die Entwicklungschancen für Milliarden von Menschen in den ärmsten Ländern der Welt.” – Kirutha Kibwana (Ehemaliger kenianischer Umweltminister)

Klima-Kipppunkt 2: Der Golfstrom, der unsichtbare Architekt des Wetters

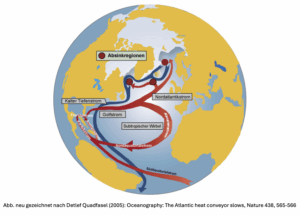

Das atlantische Strömungssystem, auch AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) genannt, sorgt seit Jahrtausenden für ein stabiles Klima in Europa. Es transportiert warmes Wasser aus den Tropen nach Norden, kühlt dort ab und führt zu einer Rückströmung in tiefere Wasserschichten.

Zunehmendes Schmelzwasser aus Grönland verdünnt den Salzgehalt des Nordatlantiks und hemmt diese Zirkulation. Messdaten zeigen: die AMOC ist heute so schwach wie seit mindestens 1.000 Jahren nicht mehr. Ein vollständiger Zusammenbruch hätte dramatische Folgen: kältere Winter in Europa, ausbleibende Regenzeiten in Afrika und Indien, Anstieg des Meeresspiegels an der US-Ostküste.

Klimakipppunkt 3: Amazonien, ein Regenwald vor dem Kollaps

Der Amazonas-Regenwald, oft als “grüne Lunge der Erde” bezeichnet, ist eines der bekanntesten Beispiele für ein ökologisches Kippsystem. Durch Abholzung, Brände und Klimawandel droht dieses riesige Ökosystem seine Fähigkeit zur Selbstregulierung zu verlieren. Wissenschaftler wie Carlos Nobre und der verstorbene Thomas Lovejoy warnen seit Jahren, dass der Regenwald bei einem Verlust von 20 bis 25 Prozent seiner Fläche kippen könnte – also von einem feuchten, CO₂-speichernden Wald in eine trockene Savanne übergeht.

Schon heute sind 17 bis 20 Prozent zerstört. Die Schwelle ist nahe. Kippt der Amazonas, wird er selbst zum Klimakiller. Milliarden Tonnen CO₂ könnten freigesetzt werden. Die Folgen reichen weit über Südamerika hinaus: Niederschlagsmuster in Afrika, Nordamerika und Südeuropa würden sich verändern.

Doch 2025 könnte ein Wendepunkt sein – eine neue Chance für den Regenwaldschutz. Brasilien richtet die Weltklimakonferenz aus, und mit Präsident Lula da Silva steht ein erfahrener Diplomat und Brückenbauer an der Spitze des Gastgeberlandes. (Klimareporter.de, 19.01.2025)

“Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.” – Philosoph Hans Jonas (Prinzip Verantwortung, 1979)

Klimakipppunkt 4: der Permafrost, ein gefrorenes Archiv taut auf

Fast ein Viertel der Landfläche der Nordhalbkugel ist dauerhaft gefroren, also Permafrost. In der Arktis befindet sich damit ein weiteres sensibles Kippsystem. In den gefrorenen Böden Sibiriens, Alaskas und Kanadas lagern riesige Mengen Methan und CO₂ – Überreste von Pflanzen und Tieren, die über Jahrtausende konserviert wurden.

Steigende Temperaturen lassen diese Böden auftauen. Methan – ein 80-mal stärkeres Treibhausgas als CO₂ – entweicht in die Atmosphäre. Die Treibhausgase, die aus Permafrostböden entweichen, lassen sich bisher kaum abschätzen. Nach Angaben des Max-Planck-Institut speichern die Permafrostböden entlang des nördlichen Polarkreises mehr als eine Billion Tonnen Kohlenstoff. Dadurch beschleunigt sich der Klimawandel. Forschungen zeigen, dass selbst bei Einhaltung des 2-Grad-Ziels große Flächen auftauen werden. Die Kippschwelle könnte regional bereits überschritten sein.

Leben mit dem Wissen um das Kippen

Die existenzielle Erfahrung unserer Zeit liegt nicht nur in der Bedrohung selbst, sondern auch in ihrer Irreversibilität. Es ist etwas anderes, ob eine Krise lösbar erscheint – oder ob sich das Wissen um ein “zu spät” ins kollektive Bewusstsein einschleicht. Die Vorstellung, dass bestimmte Kipppunkte unwiderruflich überschritten werden können, verändert unsere Einstellung zur Zeit.

Albert Camus hat einmal geschrieben, die eigentliche Frage der Philosophie sei, ob das Leben lebenswert sei. Übertragen auf unsere Situation heißt das: Wie leben wir sinnvoll in einer Welt, in der zentrale ökologische Gleichgewichte zu kippen drohen? Was bedeutet Verantwortung unter Bedingungen der Irreversibilität?

Der psychologische Zustand, der sich daraus ergibt, ist oft eine Mischung aus lähmender Ohnmacht und moralischem Druck. Studien sprechen von “Klimaangst”, aber auch von “Zukunftsverlust” als einem neuen gesellschaftlichen Grundgefühl.

Zwischen Verzweiflung und Handlung

Es wäre naiv zu glauben, dass Kipppunkte durch individuelles Verhalten verhindert werden können. Es wäre aber auch falsch, daraus Passivität abzuleiten. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder schrieb: “Handeln ist keine Hoffnung, Handeln ist Pflicht.” In dieser Perspektive legitimiert sich Verantwortung nicht durch Erfolg, sondern durch ethische Konsequenz. Auch Václav Havel hat diesen Gedanken eindrucksvoll formuliert:

“Hoffnung ist nicht Optimismus. Hoffnung ist die Fähigkeit, für etwas zu arbeiten, weil es gut ist, nicht weil es eine Chance hat.” – Václav Havel (Tschechischer Dramatiker, Essayist, Menschenrechtler und Politiker)

Hoffnung muss angesichts des Zusammenbruchs von Systemen eine neue Qualität gewinnen: Sie darf sich nicht aus Wahrscheinlichkeit speisen, sondern aus innerer Übereinstimmung. Aus dem Entschluss, Teil eines menschlichen Maßstabs zu bleiben, auch wenn der planetarische aus den Fugen gerät.

Was bleibt?

Die Frage, wie viel Zukunft noch gestaltbar ist, lässt sich nicht objektiv beantworten. Aber sie zwingt uns, über unsere Einstellung zur Zukunft nachzudenken. Vielleicht ist es gerade in einer Zeit, in der vieles unumkehrbar erscheint, umso wichtiger, das Unverfügbare ernst zu nehmen – nicht als Ausrede, sondern als Maßstab.

Wir leben in einer Zeit, die weniger vom Gestalten als vom Bewahren handelt. Vielleicht liegt darin der Beginn eines anderen Verständnisses von Fortschritt. Eines Fortschritts, der sich nicht im Tempo, sondern in der Tiefe zeigt. In der Fähigkeit, die Gegenwart zu ertragen – und dennoch zu handeln.

Nicht, weil es Hoffnung gibt.

Sondern, damit sie wieder möglich wird.